はじめに

「生理が近づくと気分が落ち込む…」

「生理のときはお腹の痛みで仕事に集中できない…」

このように、生理痛やPMSに悩まされている女性は少なくありません。

特に20代〜30代は、仕事・プライベート・家事などで忙しく、症状が生活に大きく影響してしまうこともあります。

この記事では、

● 生理痛が起こる原因

● PMSの仕組みと原因

● ツボ押しでできるセルフケア

をやさしく解説します。

1. 生理痛が起こる原因

1-1.子宮の収縮による痛み

生理中、子宮は経血を押し出すために縮みます。

このとき「プロスタグランジン」という物質が多く出すぎると、子宮が必要以上に収縮して、強い痛みにつながります。

1-2. 血流の悪さと冷え

冷えや運動不足で血流が滞ると、子宮まわりの筋肉が硬くなり、痛みが増す傾向があります。

1-3. 自律神経の乱れ

ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると、ホルモンバランスも崩れ、生理痛が重くなることがあります。

2. PMS(生理前症候群)とは?

2-1. PMSの仕組み

PMSは「排卵から生理が始まるまで」の期間に起こる心や身体の不調のことです。

この時期には、女性ホルモンの エストロゲン(卵胞ホルモン) と プロゲステロン(黄体ホルモン) が大きく変動します。

● エストロゲン:心身を安定させるホルモン

● プロゲステロン:妊娠を維持するためのホルモン

このバランスが乱れると、脳内のセロトニン(幸せホルモン)が減り、気持ちが不安定になりやすくなります。

2-2. PMSの主な原因

● ホルモンバランスの変動

排卵後にプロゲステロンが増え、体温が上がり、むくみやだるさが出やすくなる。

● 自律神経の乱れ

ストレスや睡眠不足で自律神経が乱れると、頭痛・イライラ・不安感が強くなる。

● 栄養バランスの乱れ

甘いものやカフェインのとりすぎで血糖値が乱れ、気分の浮き沈みが大きくなる。

● 血行不良

体が冷えると血流が悪くなり、肩こり・頭痛・だるさにつながる。

2-3. PMSのよくある症状

- 心の症状:イライラ、不安、落ち込み、集中力の低下

- 体の症状:頭痛、胸の張り、むくみ、便秘、眠気、だるさ

これらは人によって出方が違い、「自分だけがつらい」と感じてしまうことも少なくありません。

3. 生理痛・PMSをやわらげる7つのツボ

ここからは、症状をやわらげるためにおすすめのツボを紹介します。

ツボ押しは 自宅で簡単にできるセルフケア なので、気づいたときに取り入れてみましょう。

3-1. 三陰交(さんいんこう)

● 場所:内くるぶしの上、指4本分。

● 効果:冷え・むくみに効果。

3-2. 気海(きかい)

● 場所:おへそから指2本分下。

● 効果:下腹部の冷えや生理痛を和らげる。

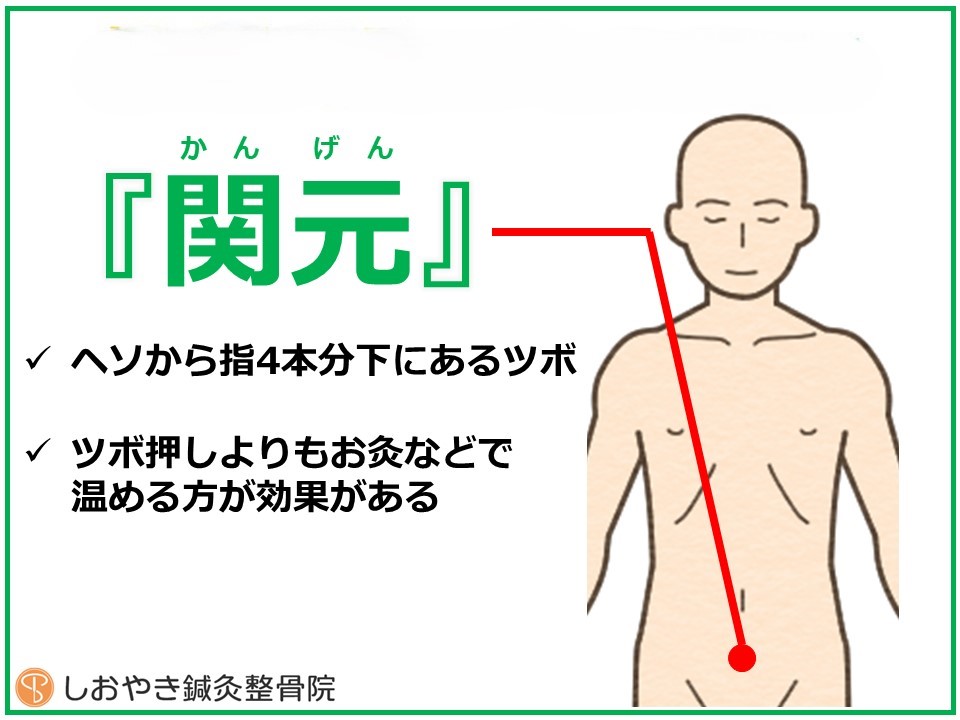

3-3. 関元(かんげん)

● 場所:おへそから指3〜4本分下。

● 効果: 婦人科系トラブルに広く効果的。

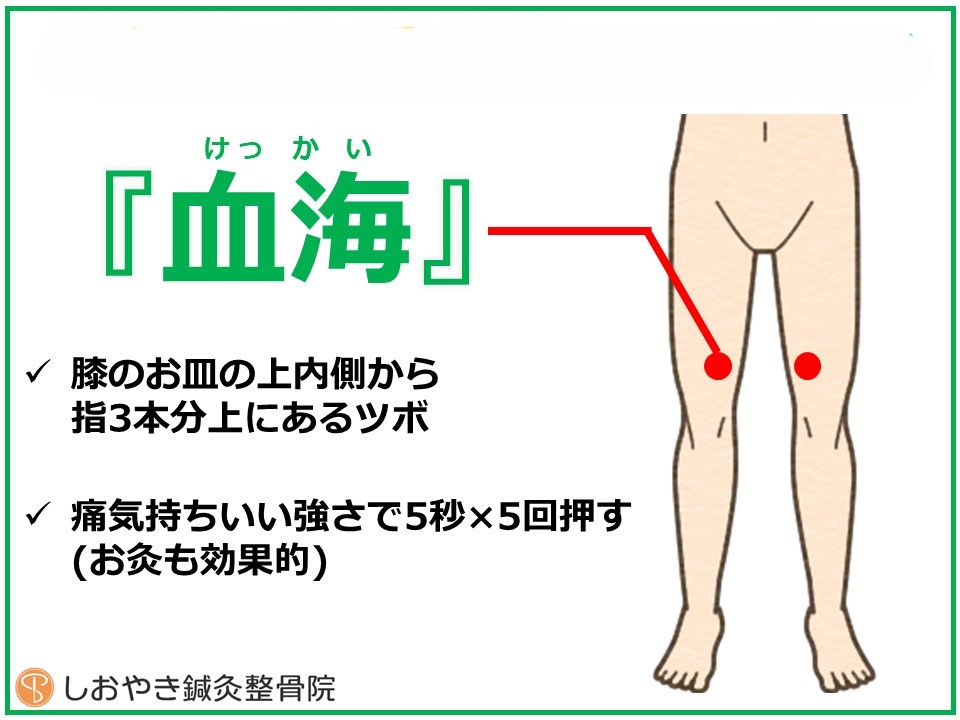

3-4. 血海(けっかい)

● 場所:ひざのお皿の内側から指3本分上。

● 効果:血流を促進し、生理不順や経血トラブルに。

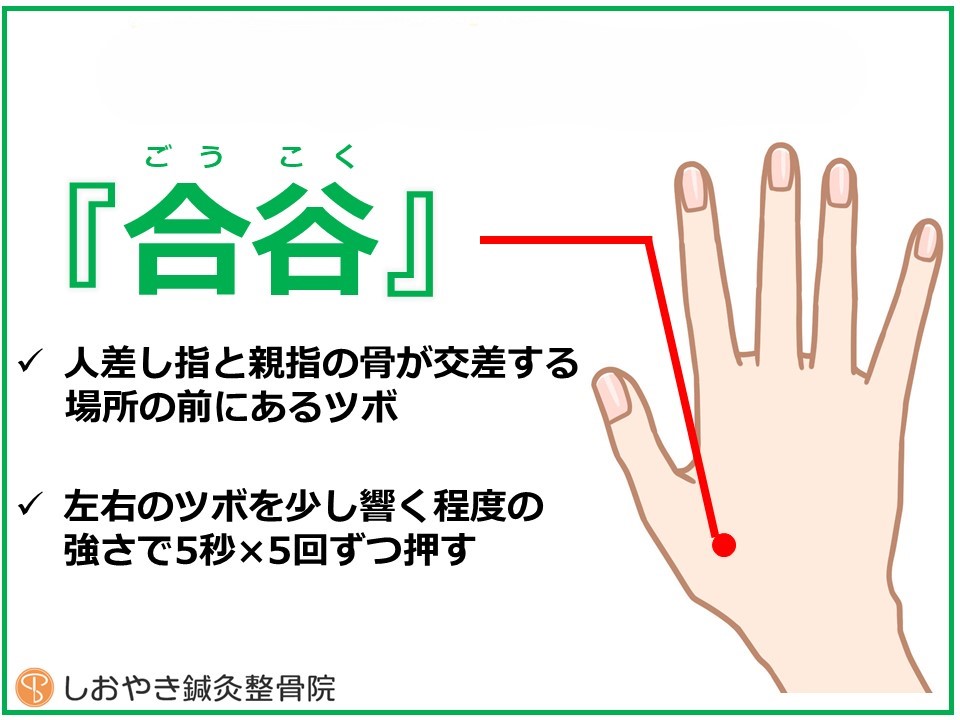

3-5. 合谷(ごうこく)

● 場所:手の甲の親指と人差し指の間。

● 効果:自律神経を整え、頭痛・イライラに。

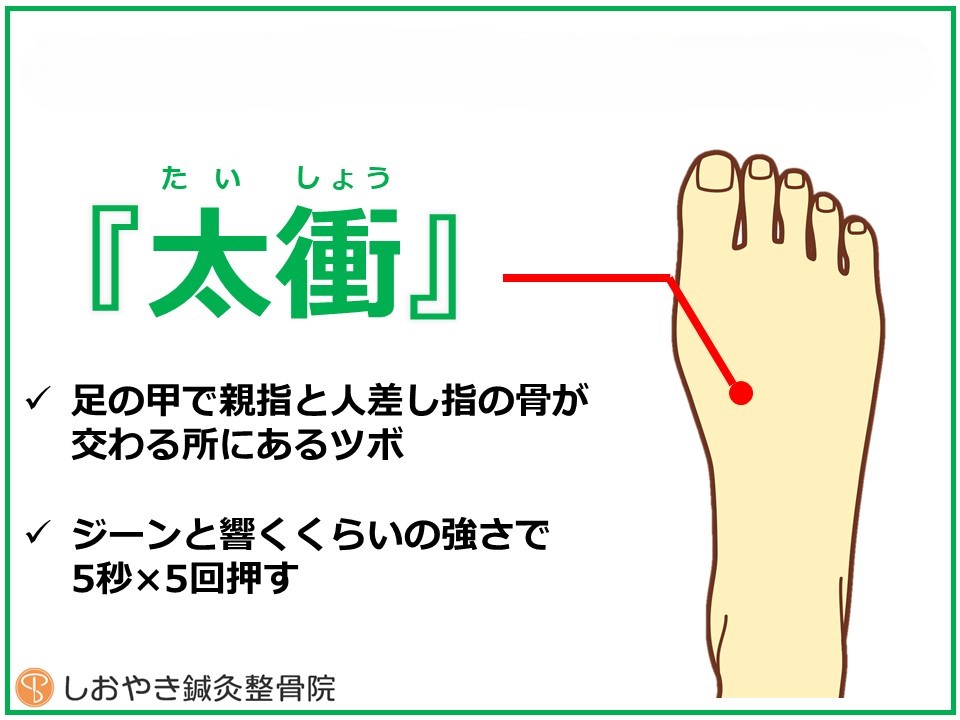

3-6. 太衝(たいしょう)

● 場所:足の甲の親指と人差し指の骨の間。

● 効果:ストレスや気分の高ぶりを落ち着ける。

3-7. 天柱(てんちゅう)

● 場所:首の後ろ、髪の生え際で太い筋肉の外側。

● 効果:頭痛・肩こり・不眠に効果。

4. ツボ押しのコツ

- 親指でゆっくり 3〜5秒押す

- 強すぎず「気持ちいい」と感じる力加減

- 毎日少しずつ続けることで効果が出やすい

5. ツボと合わせたい生活習慣

- 身体を冷やさないように温かい飲み物を選ぶ

- 軽い運動やストレッチで血流をよくする

- 睡眠のリズムを整えることで自律神経を安定させる

まとめ

生理痛やPMSは「女性なら仕方ない」と思われがちですが、原因を理解し、ツボ押しや生活習慣を取り入れることで、症状をやわらげることができます。

特に今回紹介した 三陰交・気海・関元・血海・合谷・太衝・天柱 の7つのツボは、毎日のセルフケアとして取り入れやすい方法です。

無理なく続けていくことで、心と体のバランスが整いやすくなります。